前の記事で

WISC-Ⅳの検査を受けたところまでを

書きました。

今回はその結果と、

2年生での出来事を振り返ります。

春

WISC-Ⅳ検査結果

新学期に入ってすぐに、この日に学校へ来てくださいとのことで向かいました。

待ちに待った結果を聞く日。

部屋に入ると…旧担任・現担任・教育センターの方・支援コーディネーターさんがいて、挨拶もそこそこに教育センターの方が検査結果を読み上げました。

コーディネーター

コーディネーター…以上ですがどう思いましたか?

…予想していた通りという感じでした…。

今後の支援方針

通級教室というのがあるので、お試しで行ってみますか?

お試しなので、まずは週に1回・国語の時間だけという感じで。

むすこの支援に繫がるなら何でもやってみたい…!!

この時点で「通級教室」が何をするところなのか等よく分かっていませんでしたが、支援する場ということは分かったのでお願いしました。GW明けくらいから始まるとのことでした。

夏

通級開始

月日は流れ、実際に通級教室に行くようになったのは6月でした。

息子の通っている通級教室は校内にあるので、決まった時間にだけそこに行くという感じです。

国語だけと聞いていましたが、算数もちょこちょこやっていました。

他にも体を動かす時間もあったようで、授業中落ち着いていられない息子にとっては良い場だったと思います。

通級教室の連絡帳には、先生が時々写真を貼ってくださり、生き生きとした表情をした息子が写っていました。それを見て私も安心しました。

クラスでは

勉強面

読字は相変わらず…というか酷くなった気がしました。

教科書の文字も小さくなり、行数も増え、知らない単語も出てきたりして、逐次読みが酷くなったように思います。

書字に関しても、漢字の画数が増え難しくなったので、書けない字が多くなっていきました。

それに加えて、字の雑さが目立つようになりました。

授業中

授業中は落ち着いていられないことが多かったようで、授業内容が分からなかったり、暇?になると決まってトイレに行っていたそうです。(本人談)

ある先生からはこんなことも。

「息子くんが授業中、校内をふらふら歩いているのを何人かの先生が見かけてます」と…!

担任ではない先生からいきなりその報告を受けた私は、驚きを隠せませんでした…。

また、授業が始まるときは机の上が散らかっている状態で、それを片付けることから始まることが多かったようです。

何故休み時間に片付けないのだろう。多分それが特性上?できないのだろうけど…。

あとは色々不器用さを感じることが多かったかな…。

液体のり事件があって(笑)

液体のりが大量に出てしまって(何故?w)机中がベタベタした時があったらしく、その対策として固形のりに変えたんです。でもその固形のりもうまく使えていないようで…。外側の持つところまでベタベタになっていて、持ち帰ってきた時は何故そんなに汚れる?ってくらいに汚れていました。

なので、さらにその対策としてスタンプのりに変えたんですよね。

そしたら、壊しました…w割とすぐにゴミ箱行きとなりました…泣

これ以上対策しようがなくw

当時は固形のりを使う時間以外は、先生が管理するという方法に落ち着きました…笑

でも先程書いた「スタンプのり」は優れものでした!

のり付けがとっっっっても楽にできます♪

破壊王でなければw使ってみる価値アリです◎

\ 色々な種類があるから、選ぶのも楽しい♪ /

詰め替えもまとめて購入しておくと慌てない!

生活面

まず忘れ物が多く。連絡帳忘れた、宿題持ち替えるの忘れた、筆箱忘れた、水筒忘れたなんて日常茶飯事。給食袋を3つ4つぶら下げて帰宅したこともあります(白目)

物が壊れるのも日常茶飯事で。傘もすぐボキボキに折ってくるし、布面は破れていたり穴が開いていたり。鉛筆・消しゴム・筆箱・下敷き・お道具箱・水筒、もう既に何度も買い替えてます泣

あとは、何でも横着しがちというか。どう見ても無理だろうという荷物の量を全部ランドセルに詰め込みたいようで、ランドセルが変形していました。注意しても押し込んで入れていましたね…。

他にも、細かいことですけど給食時にランチョンマットを敷かなかったり、そもそも持って行ってなかったり。お箸もケースに入れずにそのまま持って行ったり。

さらに…!洋服の至る所に穴が開くんです。膝や肘はまだ分かるんです。でも日常生活でこんなところに穴開かないでしょ!というところにもチラホラ開いてたりして。ハサミで切ったとしか思えなかったり。

私からすると、なんで?!?!と思うようなことばかり起きていましたね。

本当に白目を向く出来事が多発していました。

友人関係もわりとトラブルが起きがちで、何かあるとすぐに連絡をいただいていました。

トラブルの大小はありつつも、その頻度の多さに当時は心が折れました。

「これからもこうやって謝り続けることになるんだろう…」

学校からの着信画面を見ただけで、心が締め付けられました。逃げたくても逃げられない。

自分自身の「死」を考えたことも何度もあります。

学校から提案

やはり先生の手に負えないことも多かったのでしょう…。

支援コーディネーターさんからある提案がありました。

息子くんは準備や帰りの支度等に時間がかかっているようなので、支援員さんを付けませんか…?

担任の先生が付きっきりともいかないですし、学校側がそう申し出てくるということは、問答無用で付けた方が良いのだろう。とのことで何も戸惑うことなくサインしました。

それくらい現場は大変なんだと思いましたね。

実際にデイサービスの職員さんを待たせてしまったりもあったようなことを聞いた記憶です。

忘れ物もしやすいので、支援員さんと最後一緒に確認してもらった方が息子にとっても良いですよね。

秋~冬

学童から放課後等デイサービスへ

2年生の7月から放課後等デイサービスに通うようになりました。

詳しくは下の記事でご紹介しています。

発達外来を受診

受診しようと決めた県立病院に電話をしたのが7月かそれくらいでしたが、初診の予約が取れたのは10月下旬でした。最近は、どこの発達外来も結構待つようです…。

忘れもしない出来事

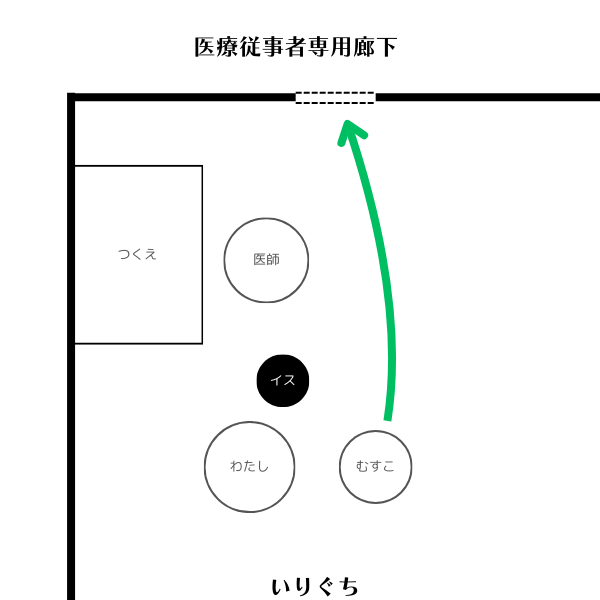

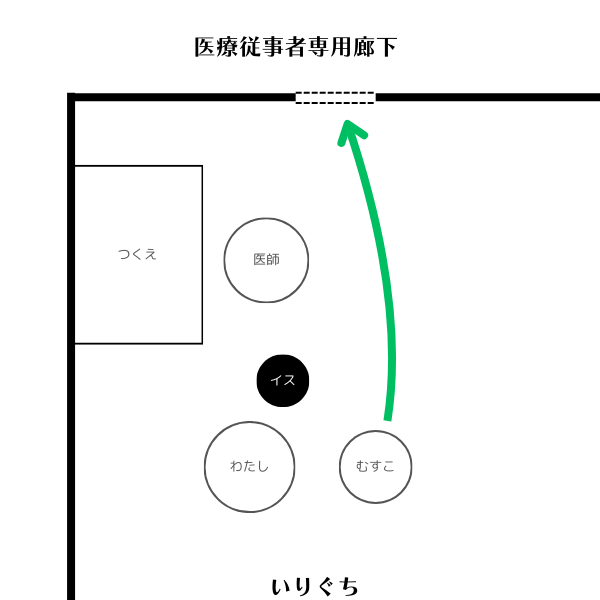

その病院で診察を受けたわけですが、一般的には診察室に呼ばれたら、ドアを開け医師の前にある椅子に座ると思います。

しかしむすこは、診察室に入るなり医師を通り越して医師の後ろにあったドアのない出入り口めがけて走って行きました。

↓ こんな感じw ↓

ええええええwwww

流石に私もビックリしましたw

DCDとの診断

気を取り直して、むすこをイスに座らせ診察開始。

そこの病院では、簡単な検査と問診だけで「DCD」との診断を受けました。

簡単な検査というのは、腕を伸ばした状態で手をグーパーしたり、その場で片足でジャンプするだけでした。

その2つを医師の指示通り試したところ、それを診た医師が「DCDだねー」と言ったのです。

私から見たらむすこは普通にこなしているように見えました。

そんな簡単にわかる物なのか?

この時の私は、医師を少し不信に思ってしまいました・・・。

「DCD」は、正式名称「発達性協調運動障害」と言います。

私はその時初めて聞く障害名だったので、その夜調べまくりました。

確かに該当する部分もあれば、そうじゃない部分もあったりでした。

それに医師の瞬間的な診断も相まって、「DCDは違うのでは・・・」ということが頭の中をずっとぐるぐるしていました。

今思えば、DCDのチェック項目すべてに当てはまっていなくても、DCDに該当する場合だってあるだろうと思うことができるようになりました。やっぱりむすこの様子を見ていても不器用さが目立つので、あの時の医師の診断は正しかったのだろうと、今振り返れば思うことができます。

DCDについての詳しい記事はこちら

2年生もそろそろ終わり

2箇所目の病院

当時は1箇所目の病院で色々思うことがあり、違う病院を受診してみようと思いました。

その病院も予約が殺到していたようで、その予約開放日に電話しても全く繋がらず…

諦めずに電話を掛け、やっと繋がったのが870回目w

ずっと話し中で、いつ繋がるかわからないのでエンドレスで発信ボタン押していた結果ですw

初診は3月の下旬に予約することができ、受診当日はWISC-Ⅳの結果を持参しました。

医師との話がメインで、やはり息子の前で苦手な部分を軽く喋ることになりました。

また苦手を強化することになってしまう…

自分で診察すると決めたのに、診察がある度にそんな思いが頭の中をぐるぐるしていました。

むすこに対して申し訳ない気持ちと、でも診断をしてもらうためには症状を話さなくてはいけない。

むすこはこの時期は自分自身に対し何も思っていなかったと思いますが、私が本人の前で喋ることで苦手を意識し始めたり、苦手を強化してしまうのではないかという心配。

色々な感情が入り交じり苦しかったです。

医師も確認するために息子を診察します。

学校での困りごとはないか等聞かれていた記憶です。

むすこへの確認作業が終わると退室してもらい、医師と私でのさらに詳しく話すような感じでした。

ほぼ聞き取り調査という感じです。

何か診断が下りたわけでもなく、苦手が目立つということだったと記憶しています。

一発で診断が下りるよりは数ヶ月に渡ってむすこをしっかり診てもらい、医師もむすこがどんな子なのかを十分に理解してもらった上で診断してくださる方が私も納得できるので、しばらく通うことにしました。

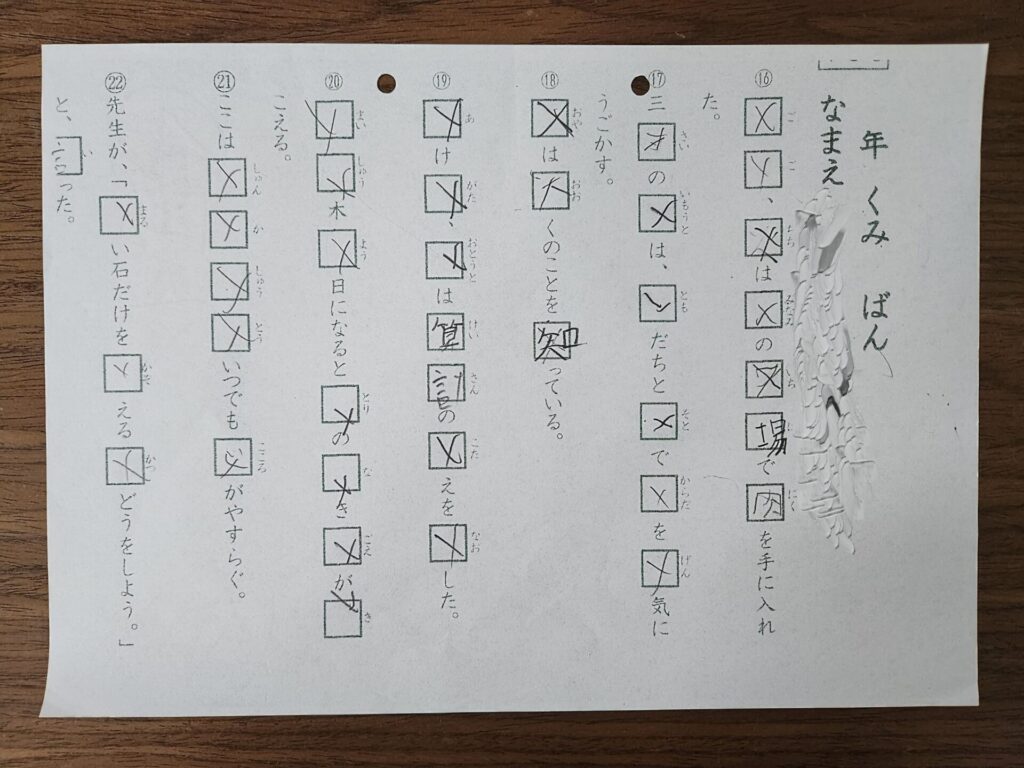

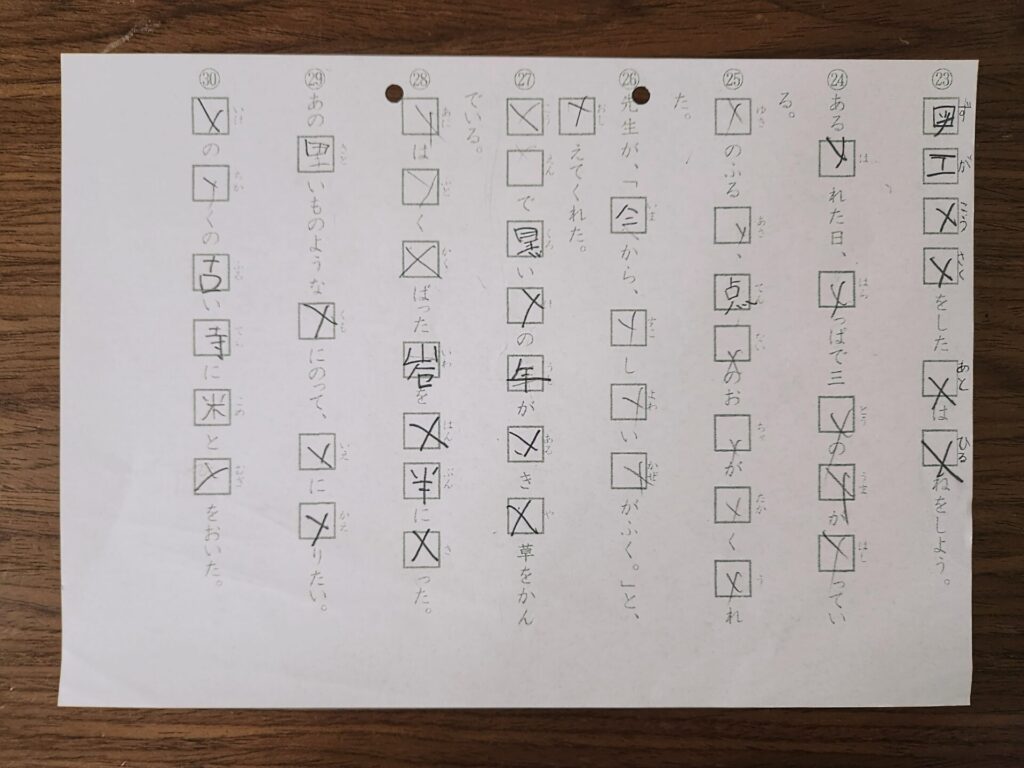

自宅での理解度チェック

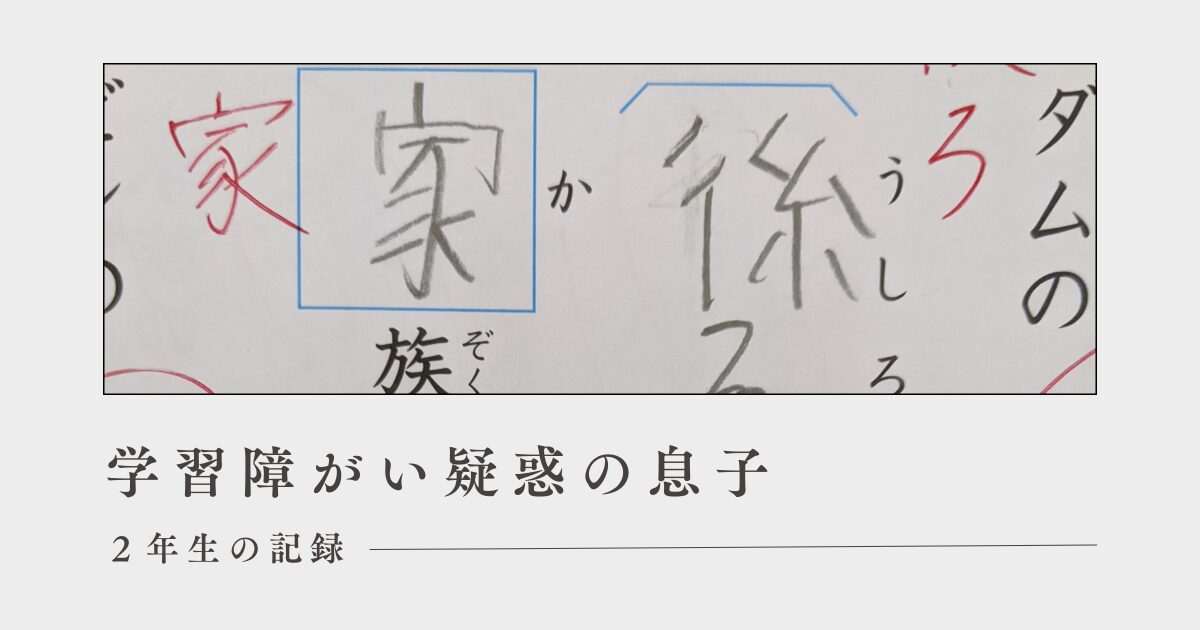

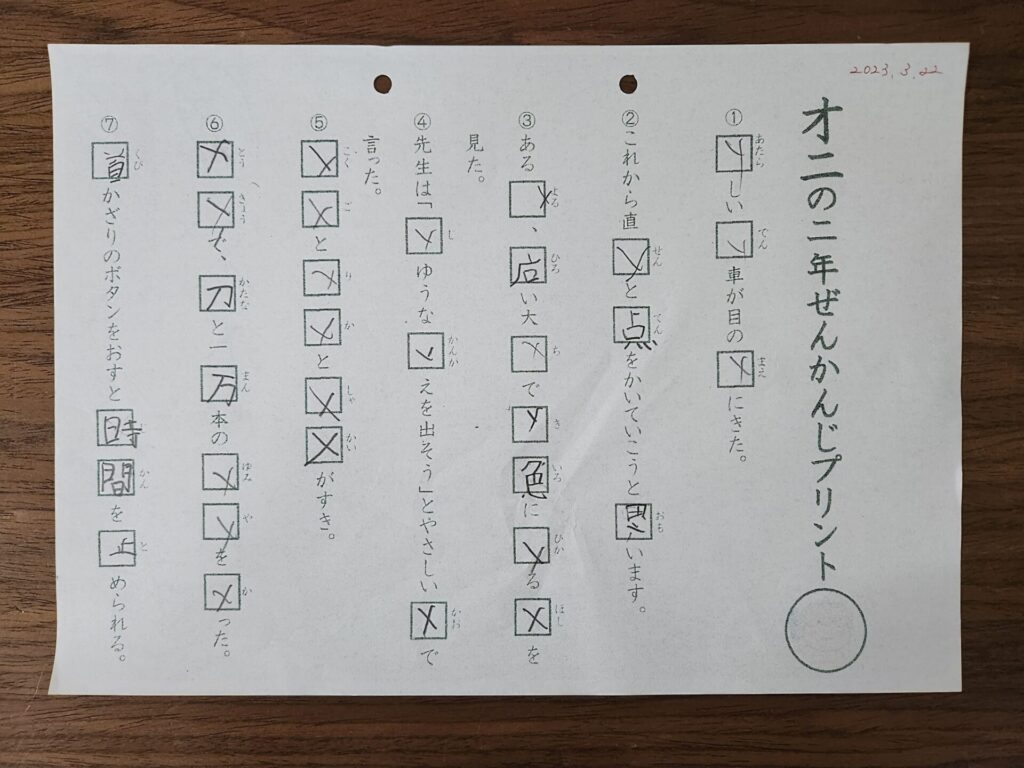

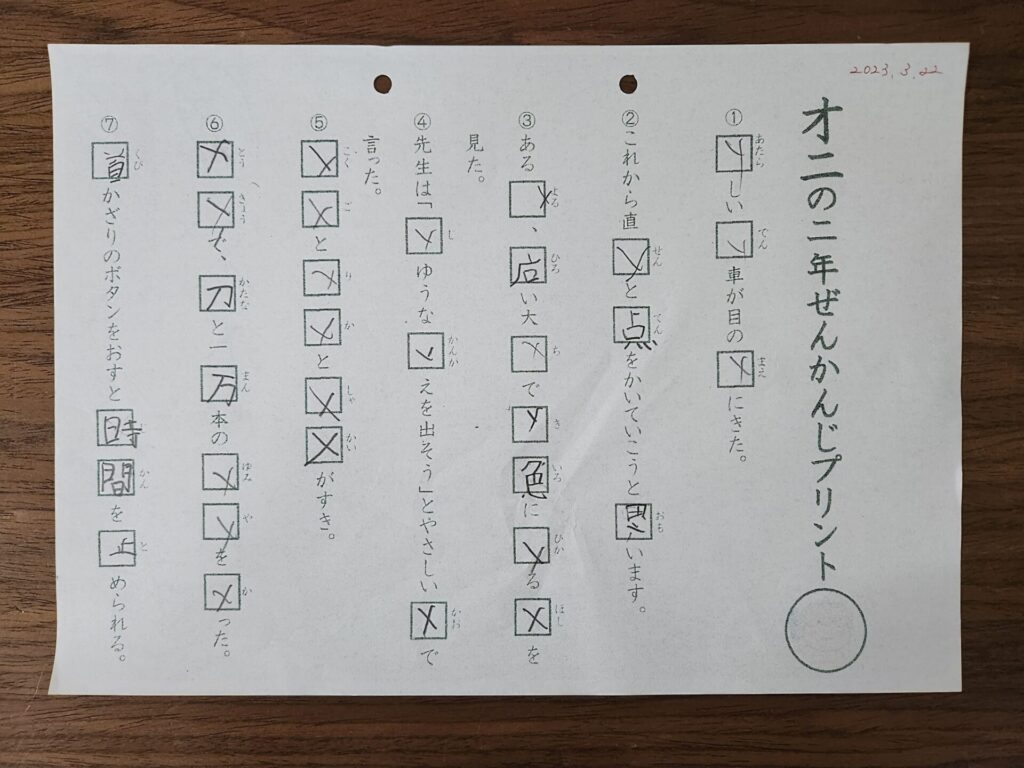

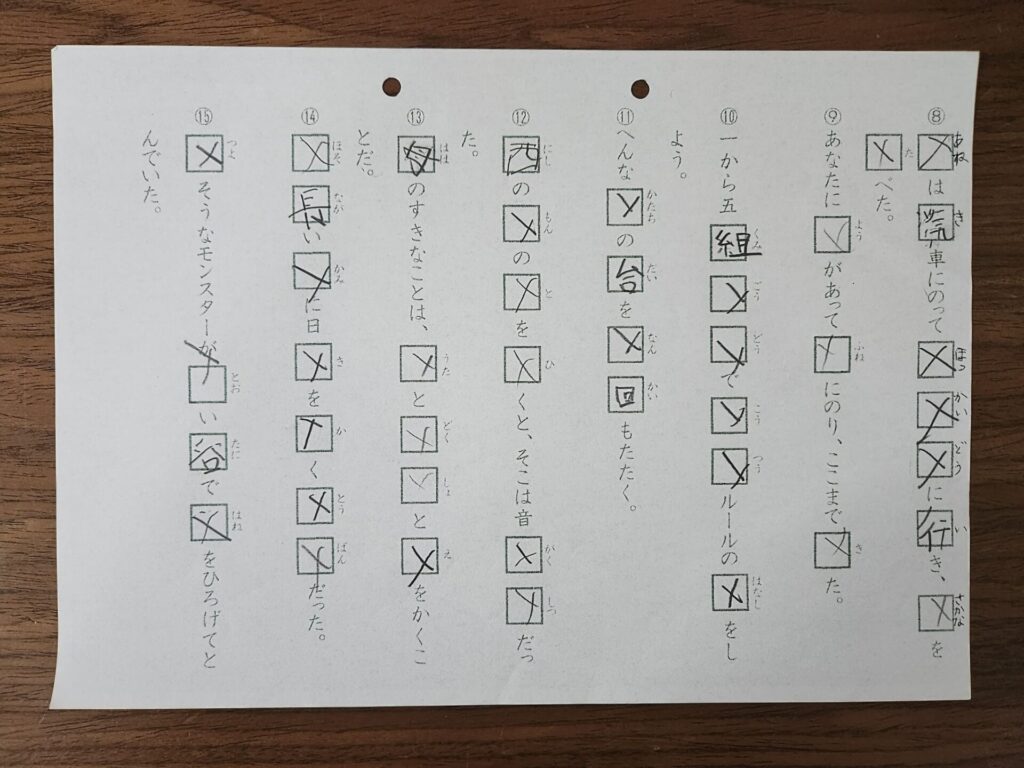

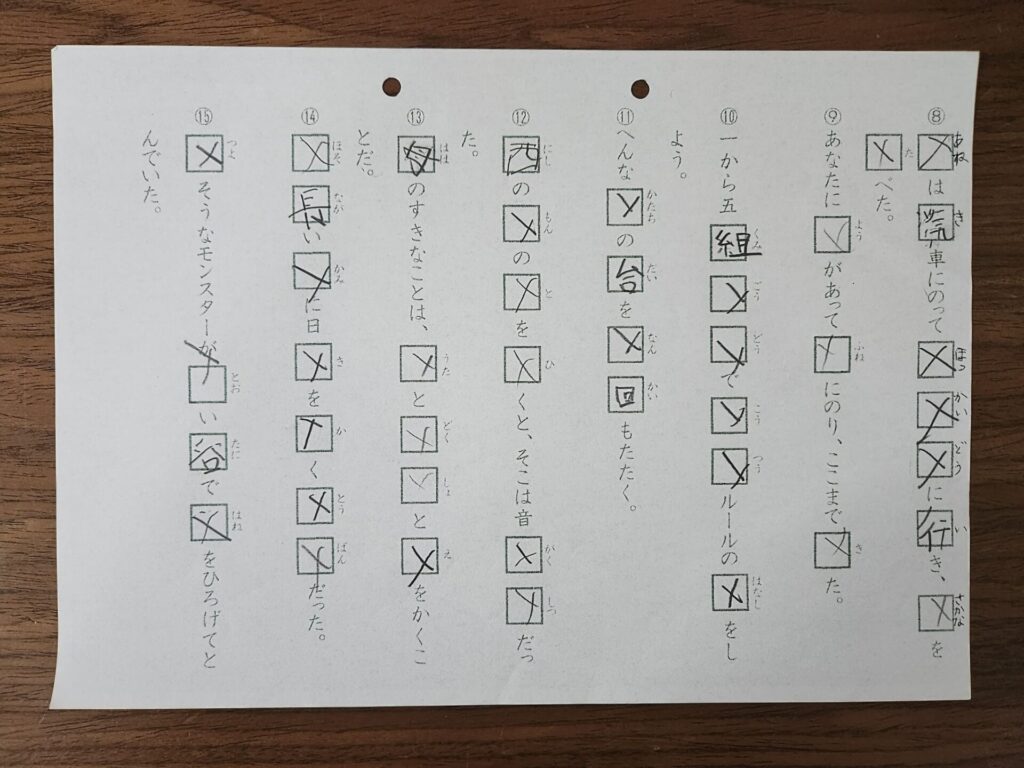

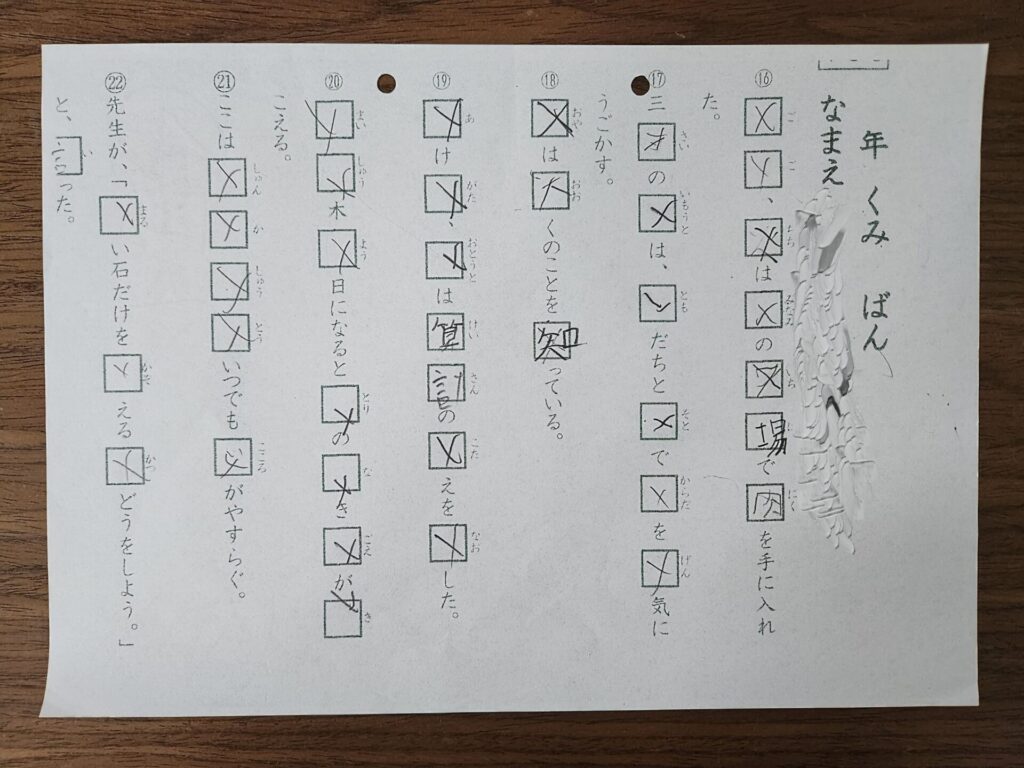

どれくらい書けるようになったかな?

漢字テストをやらせてみました。

プリントはこちらのサイトの「鬼の漢字」です。

ご覧の通り、全然書けてないですね…

この時期はDCDとは言われたものの学習障がいとの診断はおりてなく、苦手の範囲ということだったと思います。

でも、苦手にしても度を超えている気がしました。

自分が小学生だった頃を思い出しても、こんなに書けなかったことってない。

私が子どもの頃、漢字に関して特別苦労した思い出はなくて、むしろ好きでした。

普通に学校に行っていれば書ける物じゃないの…?

なのに何故息子はこんなにも書けないのだろうと、違和感を感じ始めてからは何度も思ってきました。

この結果を見てかなり落胆しましたが、まだ諦めきれない自分がいました。

諦め悪いですかね。でも平均くらいには、書けて欲しかったんです…涙

いろいろとあった2年生

漢字の出来の悪さにはビックリした年度末でしたが、普段の学校生活では先生・通級・放課後等デイサービス・私とで日頃からコミュニケーションを取っていたため連携体制はバッチリで、私個人の思いですが、息子に対する支援は充分たっだのではないかと思います。

トラブル続きな毎日でも、たくさんの方に支援をしていただき、なんとかやってこれました。